Blick in eine ungewisse Zukunft: Ein Gruppe von Frauen sitzt an einem künstlichen See nordwestlich von Teheran. (Bild: Simon Dawson / Bloomberg)

NZZ – Christoph Werner, Teheran/Mashhad – 10.6.2018 – Donald Trump will in Iran mit harten Sanktionen einen Regimewechsel erzwingen. Der Zeitpunkt dafür scheint günstig, gärt es doch im ganzen Land. Profitieren könnten von der Wut der Massen jedoch gerade populistische Hardliner.

Ausweg ins Ausland

Jasmine und ihre gleichaltrige Freundin Ghazal glaubten 2009 an die «Grüne Revolution». Gemeinsam mit Zehntausenden von Gleichgesinnten demonstrierten sie damals gegen den manipulierten Wahlsieg des konservativen Amtsinhabers, Präsident Mahmud Ahmadinejad, und für ein freieres Iran. Aber daraus ist wenig geworden. Der derzeitige Staatschef Hassan Rohani sei zwar flexibler, aber auch schlecht: «Wir wissen nicht, ob er mit uns oder gegen uns ist.» Immerhin aber würden sie nicht mehr verhaftet, wenn sie ihren Mantel kürzer als ihre Knie oder mit offenen Knöpfen trügen. In sozialen Netzwerken wie Facebook oder Telegram könnten sie zudem mit Gleichgesinnten ungefiltert ihre Probleme diskutieren.

Diese kleinen Freiheiten mögen erfreulich sein, eröffnen den beiden emanzipierten Frauen jedoch noch keine wirklichen Perspektiven. Sie verfügen beide über einen Hochschulabschluss, verdienen trotz mehrjähriger Arbeitserfahrung um die 400 Dollar, wohnen noch bei den Eltern, tragen ihr Kopftuch lediglich, weil es das Gesetz verlangt, und sind unvermählt. «Die meisten heiraten nur, weil es hier schwierig ist, als Single zu leben», meint Ghazal, die ihren Freund gegenüber ihren Eltern verleugnet. Doch wirklich aufbegehren gegen das System wollen sie nicht mehr. Seit eineinhalb Jahren lernen sie beide eine europäische Fremdsprache. Ein Leben im westlichen Ausland ist ihr grosser Traum. Und damit sind sie nicht alleine: «Die meisten meiner sehr begabten Freunde wanderten nach Kanada aus», erzählt Ghazal.

Was Freiheit bedeutet, haben die beiden bereits während eines kurzen Aufenthaltes in Istanbul erfahren. Ihr grösster Wunsch, den sie sich dabei erfüllten, war im Grunde eine Kleinigkeit. Sie liefen mit dem Wind in den Haaren und den Händen in den Hosentaschen durch die Strassen. Sie hätten sich angeschaut und zueinander gesagt: «Kannst du wirklich glauben, dass wir das tun?!»

Die meisten Bildungsbürger und Studenten in Teheran denken wohl wie Ghazal und Jasmine. Wer schnelle Veränderungen will, verlässt das Land. Zumindest dürfte dies ein gewichtiger Grund sein, warum die landesweiten Proteste zu Beginn dieses Jahres in der Hauptstadt kaum ein grosses Echo fanden. Der Slogan «Tod dem Diktator» ertönte zwar auch an der Teheraner Universität, aber die Zahl der Demonstranten blieb überschaubar. International für Schlagzeilen sorgten keine Menschenmassen, sondern einzelne Frauen, die ihr Kopftuch an Strassenkreuzungen demonstrativ ablegten und in der Luft schwenkten.

Auch Ghazal und Jasmine blieben den Protesten fern. Diese hätten nicht politische, sondern vor allem wirtschaftliche Gründe gehabt, ohne klare Anführer, erzählt Ghazal. Vor allem aber hegte sie den bösen Verdacht, das Regime habe die Demonstrationen selbst angezettelt, um die aufmüpfigsten Elemente in der Gesellschaft zu identifizieren und zu neutralisieren. Das allseitige Misstrauen ist offenbar so gross, dass kritische Bürger selbst der Manifestation von Regimekritik mit Argwohn begegnen. «Die Regierung hat nach 2009 gelernt, wie sie die Menschen kontrollieren kann.» Angesichts dieser gefühlten Allmacht ist sozialer Protest für Ghazal zwecklos. Zwar glaubt sie nicht mehr an das System, aber auch nicht an seinen Wandel.

Ahmadinejads schweres Erbe

Ganz anders sieht das der Parlamentsabgeordnete Mahmud Sadeghi. Der 56-jährige Juraprofessor mit graumeliertem Scheitel und kurzgeschnittenem Kinnbart ist einer der freimütigsten Reformer. Die Islamische Republik, so ist er überzeugt, sei im Gegensatz etwa zu den Golfmonarchien flexibel und veränderbar. Sie könnte viel freier und demokratischer sein, wenn nur die Prinzipien ihrer Verfassung wirklich umgesetzt würden. «Ich sage meinen fundamentalistischen Kollegen immer, dass ich fundamentalistischer bin als sie», meint Sadeghi im Gespräch in der Wandelhalle des Parlaments. Kurz zuvor hatte er im Saal eine flammende Rede gehalten und dabei Sätze gesagt wie: «Wenn wir Korruption vertuschen, befördern wir sie.»

Eines seiner schlagendsten Argumente ist Verfassungsartikel 9. Darin sei klar verankert, dass die Freiheit nicht im Namen der Sicherheit eingeschränkt werden dürfe, erklärt Sadeghi. Diese Bestimmung stelle eine Lehre aus der vorrevolutionären Herrschaft des Schahs dar. Um die Freiheit der Bürger einzuschränken, habe der Monarch seine politischen Gegner beschuldigt, mit fremden Mächten zu paktieren. Damit sich dies nach seinem Sturz 1979 nicht wiederholt, wurde Verfassungsartikel 9 erlassen. Doch unter seiner Missachtung geschieht im heutigen Iran praktisch dasselbe. Nicht nur die Meinungs- und Pressefreiheit werde im Namen der Sicherheit beschnitten: «Auch das Wahlrecht wird eingeschränkt, die Kandidaten werden gefiltert. Wir wollen das ändern», gibt sich Sadeghi kämpferisch.

Vor seinen Anhängern in der Stadt Tabriz warnte Präsident Rohani am 24. April die USA vor einer Kündigung des Atomabkommens. In Washington wurde er nicht erhört. (Bild: EPA)

Die Frage ist nur, wie lange die iranische Bevölkerung noch gewillt ist, auf Veränderungen zu warten. Die Unruhen zum Jahreswechsel haben das Regime gerade deshalb verunsichert, weil sie nicht wie üblich von der hauptstädtischen Mittelschicht, sondern vor allem von unterprivilegierten jungen Männern in rund 70 Provinzstädten getragen wurden – dem eigentlichen Fussvolk der islamischen Revolution. Den Unmut zu erklären, ist nicht schwer: Um die jährliche Inflation von ursprünglich 40 Prozent auf nunmehr 10 Prozent zu drücken, hat Rohani seit seinem Amtsantritt 2013 die Haushaltsausgaben insbesondere bei den Sozialgeldern gekürzt.Gleichzeitig hob er Energiepreise und Steuern an. Gezwungen wurde er dazu auch durch die stark gesunkenen Einnahmen aus dem Erdölexport von 95 Milliarden im Jahr 2011 auf heute 48 Milliarden Dollar. Obwohl die Produktion nach dem Nuklearabkommen wieder Vorsanktionsniveau erreicht hat, bleibt der Geldsegen aufgrund stark gesunkener Erdölpreise dennoch kleiner.

Die Leidtragenden der geschrumpften «Erdölrenten» sind vor allem die Familien in ländlichen Gebieten und den Provinzstädten. Im Gegensatz zu Teheran sind ihre Haushaltsausgaben in den vergangenen Jahren merklich gesunken. Hinzu kommt ein weiteres schweres Erbe Ahmadinejads: Dieser hatte seinen politischen Stützpfeilern – religiösen Stiftungen, den Revolutionsgarden und der Basij-Miliz – erlaubt, schlecht beaufsichtigte Finanzinstitute zu gründen, die ihren Kunden immense Zinsen versprachen. Nun in der wirtschaftlich schwierigen Situation kollabierten sie reihenweise, vermutlich Hunderttausende von Sparern verloren ihr Vermögen. Das ist der Nährboden der blutigen Proteste: finanzielle Altlasten der populistischen Vorgängerregierung, Rohanis Sparpolitik, aber auch die unerfüllten, durch die Verheissungen des Atomabkommens genährten Wachstumsträume. Über 20 Tote und bis zu 5000 Verhaftete waren das Resultat.

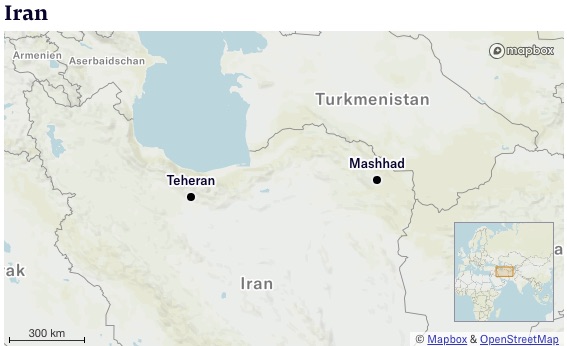

Wie viele Beobachter ist aber auch Sadeghi überzeugt, dass sich die Proteste nicht spontan entzündet haben. Sie seien von Rohanis fundamentalistischen Gegnern angestachelt worden. Dafür spreche allein die Tatsache, dass sie am 28. Dezember in Irans zweitgrösster Stadt Mashhad, traditionell eine Hochburg der Konservativen im Nordosten des Landes, ausgebrochen seien. Darin sieht der Politiker aber durchaus etwas Positives: «Aus Sicht eines Reformers sind diese Proteste eine glückliche Fügung.» Erstmals hätten auch die Fundamentalisten anerkannt, dass Menschen das Recht hätten, ihre Unzufriedenheit mit Demonstrationen auszudrücken. «Das ist ein Fortschritt.»

Nährboden für Populisten

Es ist deshalb kein Zufall, dass ausgerechnet ein antiwestlicher Hardliner wie Ahmadinejad nun auf ein politisches Comeback hofft. Er, der die Proteste gegen seine Wiederwahl 2009 von den Revolutionsgarden blutig niederknüppeln liess, sich später aber mit dem Obersten Führer überwarf und 2017 nicht mehr für das Präsidentenamt kandidieren durfte, schrieb im Zuge der Proteste im Februar einen offenen Brief an Khamenei. Darin forderte er möglichst rasch freie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Der Wächterrat dürfe die Kandidaten dabei nicht filtern. «Damit das Volk frei wählen kann.»

Ahmadinejads politische Basis war stets ländlich, arm und konservativ. In Zeiten hoher Erdölpreise hielt der Populist seine Klientel insbesondere mit der Entrichtung eines zwar bescheidenen, aber bedingungslosen Grundeinkommens bei Laune. Diese Menschen sind es, die nun besonders wütend auf die Sparpolitik in Teheran sind: «Rohani hat alles vermasselt», wettert Adlan. Der 44-Jährige hat in Mashhad vor wenigen Monaten eine Motorradwerkstatt eröffnet, muss sie aber bald wieder schliessen. Die Kunden bleiben aus, er kann die Miete und selbst das Benzin für sein Auto nicht bezahlen. «Iraner essen zweimal am Tag Reis, doch in den vergangenen zwei Jahren hat sich der Preis für Reis vervierfacht», klagt er.

Zu Ahmadinejads Zeiten sei alles besser gewesen. «Er hat sich um die Armen gekümmert», sagt Adlan. Unter ihm habe das Dorf seiner Familie eine Wasser- und Stromversorgung erhalten. Ganze Familien hätten von den Sozialgeldern gelebt. Nun aber sei alles schlechter: Weil sich viele junge Männer eine Heirat nicht leisten könnten, gingen sie Affären mit älteren Witwen ein. Umgekehrt würden junge Frauen an wesentlich ältere Männer verheiratet. Viele Jugendliche verfielen zudem den Drogen, und die Prostitution grassiere. «Viele Huren sind verheiratet und tun es ohne das Wissen des Ehemannes.»

Adlan gibt offen zu, früher selbst mit Drogen gehandelt und dafür auch eine lange Gefängnisstrafe abgesessen zu haben. Trotzdem meint er scherzhaft: «Vielleicht steige ich wieder in den Drogenhandel ein.»

«Unter Ahmadinejad war es besser», findet auch Darius. Rohani sei einfach schrecklich. Der 25-jährige Ingenieur arbeitet für eine Gasfirma und hat gerade Ferien. Doch weil der Lohn nicht reicht, fährt er mit einem schrottreifen Motorrad durch die Strassen von Mashhad und versucht Stofftiere zu verkaufen. Es gebe viel Ungerechtigkeit und Korruption: «Die guten Jobs bekommen nicht diejenigen, die es verdienen, sondern jene mit den guten Beziehungen», klagt Darius und deutet mit dem Finger zum Himmel. «Die da oben haben viel Geld gestohlen.»

Wie viele junge Männer in Iran würde Darius gerne heiraten, aber dazu fehlt ihm das notwendige Einkommen. «Wenn sich nichts ändert, werden die Leute etwas machen. Eine Revolution wie 1979.» Ob ein solcher Umsturz in eine freiheitliche Demokratie münden würde, scheint jedoch fraglich. Die soziale Misere und der Frust nach dem Scheitern des Atomabkommens sind ein idealer Nährboden für Populisten. Die aggressiven Töne aus Washington lassen die Warnungen der Hardliner vor einer äusseren Bedrohung wieder sehr real erscheinen. Reformer wie Sadeghi werden schwerer Gehör finden, wenn sie darauf pochen, dass die Freiheit gemäss Verfassung nicht im Namen der Sicherheit eingeschränkt werden dürfe.

Demonstranten verbrennen am «Jerusalem-Tag» vom vergangenen Freitag eine Trump-Puppe. Die proisraelische Politik des amerikanischen Präsidenten spielt den Hardlinern in Iran in die Hände. (Bild: Ebrahim Noroozi / AP)

Bei den Protesten zum Jahreswechsel richtete sich die Wut auch gegen die teuren militärischen Auslandabenteuer des Regimes. Die Demonstranten wünschten Khamenei den Tod und riefen: «Vergesst Syrien, denkt an uns.» Nicht nur Hardliner jedoch sehen die Unterstützung des Hizbullah in Libanon, der Huthi-Rebellen in Jemen oder des Asad-Regimes in Syrien als defensive Massnahme. Die Befürworter dieser Investitionen erhalten durch den gestiegenen äusseren Druck nun wieder Aufwind.

Ghazal und ihre Freundin Jasmine sind derweil überzeugt, dass die Stellvertreterkriege nicht primär der Sicherheit dienen. «Alle Diktaturen brauchen Feinde, um an der Macht zu bleiben.» Ohne die äusseren Schreckgespenster käme niemand zu den regimefreundlichen Protesten am Nationalfeiertag. Insofern können sich die bewahrenden Kräfte in Teheran freuen: Trump ist das ideale Schreckgespenst.

Schreibe einen Kommentar